Auf den Spuren Wallensteins, der Schwarzenbergs

und anderer Adelshäuser

mit Prof. Dr. Dr. Ulrich Matthée, Kiel

Exkursion vom 8. bis 19. September 2003

1 Einstieg in die böhmische Geschichte

1.1 Beginn und Hochmittelalter

Wir nennen dieses Kernland Europas Böhmen. Dieser Name soll von den keltischen Boiern, die kurz vor unserer Zeitrechnung hier siedelten, abgeleitet sein. Die Tschechen, die im 6. Jahrhundert vordrangen, nannten sich nach einem sagenhaften Anführer Cech. 1

875 wurde das Land christlich, es unterstand dem Bistum Regensburg. Hundert Jahre später wurde in Prag ein eigenes Bistum gegründet, das allerdings zur Mainzer Kirchenprovinz gehörte. Die Bindung Böhmens an das Reich war damit formell vollzogen.

Deutsche Einwanderer und deutsche Kultur gelangten nach Böhmen und Mähren, von den Tschechen selbst begünstigt und gefördert, die auf diese Weise Zuwachs für die Städte und fähige Mitarbeiter in Handwerk, Handel und Gewerbe erhielten. König Wenzel I. (1230 - 53), Sohn König Ottokars I., war ein besonderer Förderer des Deutschtums.

Nach Prof. Matthée steht 69 nach deutschem (Magdeburger, Nürnberger und Wiener) Recht gegründeten Städten nur eine, nämlich Tabor, nach tschechischen Recht gegenüber.

Bereits 1248 kam es zu einem Aufstand des Adels unter Ottokar II. Dieser Premyslide dehnte seine Herrschaft bis über die Steiermark nach Krain und Kärnten aus und erhob Anspruch auf die deutsche Kaiserkrone. Jedoch unterlag er Rudolf von Habsburg 1278 in der Schlacht auf dem Marchfelde. Ottokars Sohn, Wenzel II., musste von Habsburg Böhmen und Mähren als erbliches Lehen annehmen. Dadurch gelangte der König von Böhmen zur Kurfürstenwürde und wählte den Kaiser mit.

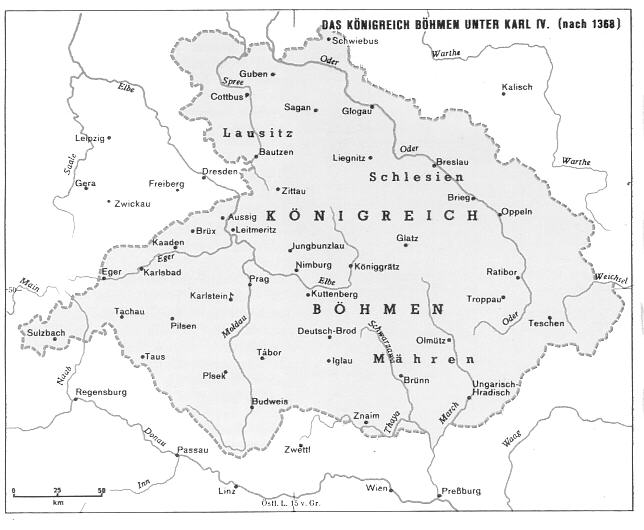

Ein Luxemburger, Johann, gewann das Land um Eger sowie die Lausitz und Gebiete um Görlitz und konnte 1354 endgültig Schlesien angliedern. Sein Sohn Karl übernahm die Verwaltung Böhmens.

Mit Karl I. (1346 - 78), dem späteren Kaiser Karl IV., entstand Böhmen der bedeutendste König seiner Geschichte. Unter ihm wurde Prag zum politischen und kulturellen Mittelpunkt des ganzen Reiches und Böhmen fast zum reichsten Lande Europas. Hierzu zeugten die Erhebung Prags zum Erzbistum (1346) ebenso wie die Gründung der Universität (1348), der ältesten in Mitteleuropa, die ursprünglich durchaus als Reichsuniversität gedacht war, auch wenn Tschechisch jetzt zur Hauptsprache in Böhmen wurde, das Karl selbst ausgezeichnet sprach.

Andererseits aber entstand gerade in Karls Prager Reichskanzlei unter seinem Kanzler, dem Schlesier Johann von Neumarkt, die „böhmische Kanzleisprache, die in den folgenden Generationen zur Grundlage einer hochdeutschen Schriftsprache werden sollte.

Mähren, Schlesien und die Oberlausitz erhielten den Rang von böhmischen Kronländern. Auch heute noch stehen neben dem (zweifach vorhandenen) böhmischen silbernen Löwen auf roten Grund der rot-weiß karierte mährische Adler und der schwarze schlesische Adler mit Brustkreuz im Staatswappen.

Wenzel IV. (als deutscher König Wenzel I.) geriet mit dem Adel in Streit. Dabei ließ er den Prager Bistumsverweser, Johann (Jan) von Pomuk, 1393 in der Moldau ertränken. Sein Standbild als heiliger Nepomuk steht auf der Prager Karlsbrücke (siehe von Touristenhänden abgegriffenes Bronze-Relief, die wahre Stelle ist aber mit einem Kreuz markiert).

Die gemäßigte Gruppe der Utraquisten oder Calixtiner stand radikalen Taboriten gegenüber. 1433 wurde ersteren der Laienkelch zugestanden. Von ihnen spaltete sich die Gemeinschaft der Böhmischen Brüder ab (siehe Herrnhut).

1.2 Religionskonflikte

Die Verhältnisse in der Kirche, die Verderbnis und Verweltlichung des Klerus und der Missbrauch kirchlicher Gewalt führten Ende des 14. Jahrhunderts zu immer mehr Unzufriedenheit. Den Tschechen erwuchs in der Person des Theologie-Professors Jan (Johann) Hus, der als Bauernsohn um 1370 geboren wurde, ein aufrüttelnder Prediger, dessen Lehren an die des englischen Reformators John Wyclif anknüpften.

1409 erhielten die Tschechen dank des Einsatzes von Hus das Übergewicht an der Karls-Universität. Deshalb wanderten Hunderte von deutschen Professoren und Studenten aus und ließen sich zumeist in Leipzig (der „Lindenstadt) nieder.

Nach seiner Exkommunizierung durch den Papst wurde Jan Hus auf dem Konzil in Konstanz widerrechtlich verhaftet und 1415 verbrannt. Dies führte zum offenen Aufruhr.

Der Ungarnkönig Matthias Corvinus („der kleine Rabe) nahm Mähren, Schlesien und die Lausitz in Besitz (wir finden sein Relief noch in Bautzen). Seine volksfremde und katholische Herrschaft brachte neue Unruhe und verstärkte die Rivalitäten der großen Adelsfamilien.

Lutherisches Gedankengut fand schließlich in Böhmen zahlreiche Anhänger. Schließlich behielt der Katholizismus nur etwa ein Drittel der Bevölkerung. Die „Prager Artikel sollten 1547 Religionsfreiheit verkünden. Mehr nützte der „Augsburger Religionsfrieden von 1555. Doch Ferdinand I. ließ den Jesuitenorden ins Land.

Der offene Konflikt brach zwischen Protestanten und Katholiken aus, als am 23. Mai 1618 protestantische Adlige auf dem Hradschin kaiserliche Statthalter aus dem Fenster warfen. Die Aufständischen wählten nach dem Tod Kaiser Mathias den protestantischen Friedrich von der Pfalz (Bild links) zum böhmischen König, gegen den Kaiser Ferdinand II. mit aller Macht einschritt.

In der Schlacht am „Weißen Berge 2 (Bild oben) bei Prag am 8. November 1620 wurde der „Winterkönig geschlagen und musste fliehen. Es folgte ein blutiges Strafgericht mit 27 Hinrichtungen und Enteignungen (Bild unten).

Die katholische Restauration führte zu einer großen Auswanderung tschechischer Protestanten in protestantische Länder, an ihrer Spitze der große Denker, Pädagoge und Bischof der Böhmischen Brüder, Jan Amos Komenský (Comenius). Es bildete sich eine deutsche Oberschicht heraus, die zwar im Zeitalter des Barock mancherlei kulturelle Leistungen für Böhmen aufzuweisen hatte, die aber die eingeborenen Tschechen zur Schicht des niederen Volkes machte und dem Tschechischen seinen Rang als Literatursprache nahm.

Im übrigen teilte das Land des politische Geschick Wiens, mit dem es 1742 Schlesien an Preußen verlor und 1744 wie 1757 preußische Truppen in Prag sah. Erst Ende des 18. Jahrhunderts begann ein tschechisches Nationalbewusstsein wieder zu erwachen, das sich auch die geistigen Strömungen der Aufklärung zu Nutze machte.

Der Rückfall in eine pseudo-nationalstaatliche konfrontative tschechische „Reconquista-Ideologie, eine eigentlich überwundene Form der nationalen Auseinandersetzung, trug viel zum Scheitern des „sudetendeutschen Aktivismus bei, das heißt der positiven Mitarbeit am Staate, und dazu, dass sich die Sudetendeutschen schließlich insgesamt und zu ihrem Verderben in die Arme Hitlers treiben ließen. Zwangsemigration und Zwangsvertreibung waren schließlich die Folge, auch dies ein Rückfall in Zustände, die in der böhmischen wie der europäischen Geschichte immer wieder eine traurige Rolle gespielt haben. 3

1.3 Der Dreißigjährige Krieg

1.3.1 Ursache und Anlass

Böhmen war ein Wahlkönigtum. Im gesamteuropäischen Rahmen war Böhmen zwar nur ein kleines Land, aber mit der Krone Böhmens war auch die Herrschaft über die Herzogtümer Schlesien und Lausitz und über die Markgrafschaft Mähren verbunden. Böhmen war durch Handel und Landwirtschaft so reich, dass es mehr als die Hälfte der Verwaltungskosten des ganzen Reiches deckte. Dass die Habsburger ihre Machtansprüche bisher ungehindert durchsetzen konnten, lag in der Zerstrittenheit der untereinander um Privilegien kämpfenden Interessengruppen.

Im Zuge der ökonomischen Entwicklung durch das aufstrebende Bürgertum zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die bisherige, auf Landbesitz beruhende, Werteordnung Böhmens in Frage gestellt. Die gesellschaftliche Sonderstellung der 14.000 Adelsfamilien war im Schwinden begriffen, und so unterstützte der böhmische Adel die habsburgische Regierung aus Furcht vor den militanten Calvinisten. Die Sorge der politisch einflussreichen Kreise um die Bewahrung der Privilegien sicherte dem Kaiser die Macht.

In Prag hatte eine provisorische Regierung die Macht übernommen. Die Regierungsspitze wurde von 30 Direktoren gebildet, und als militärischer Oberbefehlshaber war Graf Thurn ernannt worden. Die Rebellion war ein Versuch, die Bevormundung durch die katholischen Habsburger abzuschütteln. Kurz gesagt: sie war ein Staatsstreich.

Im Jahre 1619 gaben sich die Böhmen eine eigene ständische Verfassung, die sogenannte "Konföderationsakte". Die Lausitz, Schlesien und Mähren unterzeichneten im Juli 1619 das Abkommen für eine gemeinsame Konföderation mit Böhmen. Aber bereits im April marschierte Graf Thurn mit dem böhmischen Heer in Mähren ein, um die Parteinahme für die böhmischen Interessen zu erzwingen.

1.3.2 Der Winterkönig

Im August 1619 erfolgte in Frankfurt die Wahl Ferdinands zum Nachfolger des verstorbenen deutschen Kaisers Matthias. Noch am Wahltag erreichte den neuen Kaiser die Nachricht von seiner Absetzung als König von Böhmen durch die böhmischen Stände und die Wahl Friedrich V., des Kurfürsten von der Pfalz, zum neuen böhmischen König. Ferdinand erließ daraufhin am 30. April 1620 ein Mandat, wonach sich Friedrich bis zum 1. Juni 1620 aus Böhmen hätte zurückziehen müssen. Friedrich sah sich jedoch im Recht und lehnte ab. Der Kaiser reagierte daraufhin kompromisslos: Er unterzeichnete ein Abkommen mit dem Kurfürsten Maximilian von Bayern, wonach dieser das Oberkommando aller militärischen Unternehmungen in Böhmen übertragen bekam. Als Pfand für seine militärischen Auslagen erhielt er alle eroberten Gebiete. In einem Geheimabkommen wurde darüber hinaus vereinbart, dass Maximilian bei einer Niederlage Friedrichs dessen Kurfürstentitel erhalten sollte.

Das Heer der katholischen Liga unter dem Oberbefehl Tillys marschierte im Herbst 1620 in Böhmen ein. Am 8. November 1620 kam es am Weißen Berg vor Prag zur Schlacht zwischen den kaiserlichen Truppen und dem böhmischen Heer. Die Böhmen wurden vernichtend geschlagen, Friedrich musste fliehen und wurde geächtet.

1.3.3 Die Folgen des Böhmischen Krieges

Die Verfolgung der evangelischen Gläubigen entartete zum Kreuzzug der Gegenreformation. Von den 3 Millionen Protestanten, die bei Antritt der Regierung Ferdinands II. 1619 in Böhmen lebten, wurden 1637, seinem Todesjahr, nur noch 800.000 gezählt. Prediger und alle Einwohner Böhmens, die nicht katholisch werden wollten, waren geflüchtet oder vertrieben, die meisten durch Verfolgung und Krieg umgekommen.

Der Kaiser war (wie immer) knapp bei Kasse, aber er hatte das Münzmonopol. Zunächst ging der mit der Konsolidierung der Finanzen beauftragte Fürst Liechtenstein die Lösung des Problems in "konventioneller" Weise an. Golo Mann beschreibt diese konventionelle Methode folgendermaßen: "Aus einer Mark - das ist etwa ein halbes Pfund - Silber werden anstatt 19 Gulden 27 geprägt, dann 39, dann 47. Silber oder gute alte Münzen ins Ausland zu schaffen, wird streng verboten - Devisenkontrolle. Natürlich steigt der Preis des Silbers, das man mit der neuen, der "langen" oder "kleinen" Münze einkaufen muss. Der Witz ist aber, dass er nicht entsprechend schnell steigt, der Diskrepanz nicht alsbald nachkommt, die kaiserlichen Falschmünzer einen Vorsprung haben. Da liegt für den Fiskus die Möglichkeit des Gewinns."

1.3.4 Der niedersächsisch-dänische Krieg

Der Dänenkönig Christian IV. versuchte mit Unterstützung der protestantischen norddeutschen Fürsten und dem Geld der Niederlande die vermeintliche Schwäche des Kaisers zur Grenzkorrektur seines Reiches zu nutzen. Unter dem Vorwand der "Rettung der Teutschen Freiheit" marschierte sein Heer nach Süden; unterstützt von Ernst von Mansfeld, Christian von Braunschweig und dem geächteten böhmischen Grafen Thurn. Dass Christian überhaupt militärische Erfolge erzielen konnte, war den Eifersüchteleien zwischen Wallenstein und Tilly zuzuschreiben. Erst durch die koordinierten Aktionen in den Jahren 1626/1627 wurde Christian aus Holstein, Mecklenburg und Pommern vertrieben, nachdem Wallenstein am 25. April 1626 den Grafen Mansfeld an der Dessauer Elbbrücke vernichtend schlagen konnte. Bei einem vergeblichen Versuch, ins Eichsfeld vorzustoßen, wurde Christian in der Schlacht bei Lutter (in der Nähe von Goslar) von Tilly geschlagen und musste mit dem Kaiser den Frieden von Lübeck schließen. In Wien und München läuteten die Siegesglocken. Der Fehler der mecklenburgischen Herzöge, sich bedingungslos dem Dänenkönig angeschlossen zu haben, kostete sie das Land und ihre Adelstitel.

Der Kaiser als selbsternanntes Haupt der Gegenreformation in Deutschland wollte seine Macht nutzen, um endlich den Einfluss des protestantischen Glaubens nicht nur zu beschränken, sondern zurückzudrängen. Bestärkt wurde er dabei in seinem Eifer durch Maximilian von Bayern.

Am 6. März 1629 unterschrieb der Kaiser einen Erlass, der als Restitutionsedikt in die Geschichte einging. Dieses verlangte die Rückgabe sowohl aller kirchlichen Güter, die seit 1552 durch den Passauer Vertrag, als auch aller reichsunmittelbaren geistlichen Güter, die seit 1555, dem Jahr des Augsburger Religionsfriedens, in protestantischen Besitz gekommen waren. Das bedeutete praktisch eine Rekatholisierung aller norddeutschen und zahlreicher süddeutscher Bistümer, Abteien und Klöster. Das Edikt war eine offene Herausforderung an die protestantischen Fürsten, die dadurch in ihrer Existenz gefährdet waren. Immerhin hätten sie zwei beschlagnahmte Erzbistümer, 12 Bistümer und 500 Abteien wieder dem katholischen Klerus übereignen müssen.

1.3.5 König Gustav Adolf von Schweden

Der schwedische König Gustav Adolf in seinem protestantischen Sendungsbewusstsein war fest entschlossen, neben der Stärkung und Verteidigung des Protestantismus in Deutschland auch die Vorherrschaft über die Ostsee durch zusätzliche Okkupation norddeutscher Länder zu sichern. Im Kampf mit Polen und Russland war es ihm gelungen, Karelien, Livland, Memel, Pillau und Elbing der schwedischen Krone anzuschließen. Mit der Besetzung Pommerns, wie sie Gustav Adolf plante, sollte der Schlussstein seines Reiches gesetzt werden. Sein Ziel war zunächst ein schwedisches Ostseereich mit der sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Überlegenheit durch die Beherrschung der Flussmündungen der Düna, Memel und Oder.

Gustav Adolf war ein überzeugter Lutheraner und im Bündnis mit Frankreich, das die zunehmende kaiserliche Macht mit äußerstem Misstrauen beobachtete. Aber trotz starker religiöser Überzeugungen verlor der schwedische König nie die Machtinteressen seines Staates aus den Augen. Die Protestanten Norddeutschlands hatten nach seiner Meinung nur die Wahl zwischen dem schwedischen und dem kaiserlichen "Dominat". Allein waren sie, und da hatte Gustav Adolf recht, nicht in der Lage, ihre religiösen (und Macht-) Interessen zu verteidigen. Zunächst entscheiden sich die protestantischen Fürsten - außer dem Kurfürsten von Brandenburg - für die Unterstützung des Schwedenkönigs.

1632 steht das schwedische Heer vor den Toren Münchens und die mit ihm verbündeten Sachsen vor Prag. Tilly, die einzige militärische Hoffnung des Reiches, war in der Schlacht bei Breitenfeld am 17. September 1631 von Gustav Adolf geschlagen und in der Schlacht am Lech (15. April 1632) tödlich verwundet worden. Bayern und Österreich waren offen für die Schweden, Maximilian und Ferdinand in Bedrängnis.

1.3.6 Die Schlacht bei Lützen nahe Leipzig

Am 14. Mai 1632 ließ Wallenstein Prag stürmen. Ende des Monats war Böhmen von allen Feinden befreit. Ende Juni umarmten sich Wallenstein und Maximilian scheinheilig beim Zusammentreffen ihrer Heere vor Nürnberg, um gemeinsam den Schwedenkönig auszuhungern. Zum Erstaunen Maximilians griff Wallenstein die Verstärkung der Schweden nicht an, sondern verschanzte sich bei der alten Festung Zirndorf. Er wusste, dass die Lebensmittel knapp wurden; aber im Gegensatz zu Gustav Adolf konnte er sich den Verlust eines Heeres leisten. Gustav Adolf versuchte vergeblich, das Lager Wallensteins zu stürmen. Der Hunger zwang ihn, in Richtung Süden abzuziehen. Zum Entsetzen Maximilians hinderte Wallenstein den Schweden nicht daran, sondern zog nach Norden, um die Schweden endgültig von ihren Nachschublinien abzuschneiden und sie somit am Einfall nach Österreich zu hindern.

Das schwedische Heer kehrte um und marschierte Wallensteins Truppen hinterher. Dieser Marsch nach Norden führte die Schweden durch Gebiete, die bereits von den Kaiserlichen heimgesucht wurden. Entsprechend war auch die Kampfkraft und Moral der schwedischen Truppen, als beide Heere in der Ebene bei Lützen, unweit von Leipzig, am 16. November 1632 aufeinander trafen. Gustav Adolf hatte nur noch 16.000 kampffähige Männer. 4.000 Pferde waren auf dem Marsch verendet.

Da Pappenheims Kürassiere und dessen Fußtruppen fehlten, hatte Wallenstein zu Beginn der Schlacht nur höchstens 15.000 Mann zur Verfügung, die, wie er später zugab, auch noch schlecht bewaffnet waren. Pappenheim gelang es mit 8.000 Kürassieren Wallenstein zur Hilfe zu eilen. (Andere Quellen sprechen von nur 3.000, was wahrscheinlicher ist.)

Ungefähr um die gleiche Zeit, zu der Pappenheim fiel, wurde auch Gustav Adolf tödlich getroffen. Die genauen Umstände sind bis heute unklar und geben stets genügend Anlass zu Spekulationen. Fakt ist nur, dass gegen Mittag das herrenlose Pferd des Schwedenkönigs mit einer Halswunde wild über das Schlachtfeld galoppierte. Die Schweden stritten zunächst den Tod ihres Königs ab, aber da er nicht mehr kommandierte, übernahm Bernhard von Sachsen-Weimar den Oberbefehl über das schwedische Heer. Es gelang Bernhard, das Schlachtfeld zu behaupten.

Generationen von Historikern beschäftigten sich seitdem mit der Frage, wer der eigentliche Sieger der Schlacht war. Jede Seite beanspruchte damals, und in der Literatur auch noch heute, den Sieg für sich. Nach den damaligen Regeln hatte die Kriegspartei die Schlacht verloren, die entweder als erste das Schlachtfeld verließ, oder die Kanonen dem Feinde überlassen musste. Bei Lützen konnten die Kaiserlichen die Kanonen am Abend nach der Schlacht nicht fortschaffen, weil sie keine Packpferde mehr besaßen. Die Schweden ihrerseits waren so erschöpft, dass sie in der Nacht nach dem Kampf vor Entkräftung auf dem Schlachtfelde einschliefen.

zurück weiter