9 Der Adel

9.1 Adel im Weserraum

Die meisten der hiesigen adligen Familien stammen aus ehemaligen Ministerialen-Geschlechtern, die im späten Mittelalter zum niederen Adel aufgestiegen waren. Zu ihren traditionellen Aufgaben zählten Ritterdienste auf landesherrlichen Burgen und Festungen. Nach dem Aufkommen der Feuerwaffen und dem Fortfall der Ritterheere entstanden neue Aufgaben. Christoph von Wrisberg (1510/11 - 80), Georg von Holle (1517 - 76) und Hilmar von Münchhausen (1512 - 73) wurden äußerst erfolgreiche Söldnerführer, die in ganz Europa kämpften.

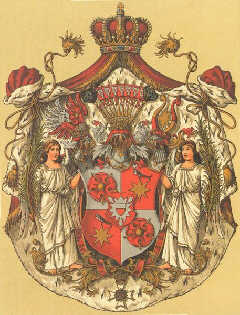

Besonders oft waren Adlige aus dem Weserraum an Kriegen in den Niederlanden beteiligt, so beispielsweise Georg Klencke (1551 - 1609, Wappen links, rechts Frau von Holle), der Erbauer von Hämelschenburg. Hauptleute und Landsknechttruppen wurden bereit gehalten und von den Adligen persönlich angeführt. Vor dem Einsatz wurden hohe Geldprämien ausgehandelt. Die Einkünfte aus den Kriegsdiensten waren eine wichtige Grundlage zur adligen Kultur, wie beispielsweise Geldgeschäfte mit der Stadt Antwerpen. Franz von Kerssenbrock (um 1530 - 76) hatte 1568 an die Stadt 14.235 Goldgulden verliehen; Börries von Münchhausen (1515 - 83, Wappen mit Mönch unten) legte dort 52.840 Gulden an.

Der traditionelle Ahnenstolz wandelte sich hin zum ganz Europa durchdringenden Humanismus. Die Landesherren versuchten, die Adligen in den frühmodernen Staat einzubinden - und damit die ihnen bisher vorbehaltenen Rechte einzuschränken. Zugleich konkurrierten die reichen Bürger der Städte mit dem niederen Adel. Bürgerliche Gelehrte übernahmen in der Verwaltung bisher Adligen vorbehaltene Aufgaben.

Die adligen Familien reagierten auf die Konkurrenz bürgerlicher Gelehrter und räumten der Bildung ihres Nachwuchses einen höheren Stellenwert ein. Humanistische Ideale fanden Eingang in die Erziehung. Ein Präzeptor, also ein Hauslehrer, unterrichtete die Kinder. Eine höhere Schule der Region sowie zumindest eine deutsche Universität wurde für die jungen Adligen obligatorisch. Vielfach besuchte der Weseradel auch Hochschulen in Frankreich, Italien und den Niederlanden. Bevorzugt als Studienfach waren Rechtswissenschaften. Die Adligen erwarben in der Regel keinen Abschluss. Wichtiger als die Graduierung waren ihnen der Aufenthalt in gelehrter Atmosphäre und die Teilnahme an adligen "Exercitien" wie Reit- und Fechtübungen.

Bei wohlhabenden Familien folgte seit der Mitte des 16. Jh. auf das Studium eine Bildungsreise, die mehrere Jahre dauern konnte. Sie war sowohl Ausdruck humanistischen Denkens als auch Pflichtprogramm adliger Bildung. Bevorzugte Reiseländer waren Frankreich, Italien und England, aber vereinzelt auch der Orient.

Kriegsdienste, Studienaufenthalte, Bildungsreisen und längere Aufenthalte an herrschaftlichen Höfen in europäischen Ländern ließen die Adligen ihren Horizont erweitern nach der Devise: "mobiliora, nobiliora" - "je beweglicher, desto edler". 104

9.2 Schaumburg

Adolf I. von Schaumburg wurde 1110 von Herzog Lothar von Süpplingenburg mit der Grafschaft Holstein belehnt. Im 12. und 13. Jh. gründeten die Schaumburger Grafen Lübeck, Hamburg und Kiel. In der Schlacht von Bornhöved schlug Adolf IV. die Dänen und beendete ihre Vormacht im Ostseeraum. Adolf VI. baute die Wasserburg Bückeburg am "Helweg vor dem Sandforde". Mit Adolf IX. starben die Schaumburger in Holstein aus. Im Vertrag von Ripen 1460 musste sich der dänische König verpflichten, Schleswig und Holstein stets gemeinsam zu regieren.

Graf Ernst wurde 1619 Reichsfürst. Als bedeutender Kunstmäzen baute er Schloss und Stadt Bückeburg prunkvoll auf. Graf Otto V. nahm im Dreißigjährigen Krieg in Hildesheim an einer Versammlung der evangelischen Kriegspartei teil, bei der alle vergiftet wurden. Mit dem jungen, kinderlosen Otto V. starben die Grafen zu Holstein-Schaumburg in männlicher Linie aus. 1647 wurde die Grafschaft unter Hessen und Lippe geteilt. Elisabeth, eine Schwester des Fürsten Ernst, war mit Graf Simon VI. zur Lippe verheiratet. Ihr Sohn Philipp erhielt den an Lippe gefallenen Teil Schaumburgs und wurde zum ersten Grafen zu Schaumburg-Lippe. 105 Die Teilung wurde im Oktober1648 im Westfälischen Frieden bestätigt.

9.3 Schaumburg-Lippe

Das Land Schaumburg-Lippe entstand 1647 durch die Aufteilung der Grafschaft Schaumburg unter dem Haus Braunschweig-Lüneburg, den Landgrafen von Hessen-Kassel und den Grafen zur Lippe. Graf Albrecht Wolfgang (1699 - 1748) brachte die Freimaurerei von England nach Deutschland. Er veranlasste die Aufnahme von Friedrich II. von Preußen.

Graf Wilhelm (1748 - 77) war ein bedeutender Staatsmann, Feldherr und Philosoph. Wilhelm führte 1762 als Oberkommandierender erfolgreich den Verteidigungskampf Portugals gegen Spanien. Er ließ im Steinhuder Meer die Inselfestung Wilhelmstein errichten.

Nach dem Tode des Grafen Philipp Ernst 1787 ließ Hessen im Handstreich Schaumburg-Lippe besetzen. Mit England-Hannovers Hilfe erzwang Fürstin Juliane den Rückzug. 1807 übernahm Georg Wilhelm (1784 - 1860) Regierung und Fürstentitel und vermehrte als gewandter Geschäftsmann das Hausvermögen. Nach seinem Beitritt zum Rheinbund erhöhte er sich selbst zum Fürsten und trat mit dem Fürstentum 1815 dem Deutschen Bund bei.

Beim Regierungsjubiläum 1857 zählte Schaumburg-Lippe zu den reichsten Fürstenhäusern Europas. Der Abbau des Obernkirchener Sandsteins hat die Familie "steinreich" gemacht, die überall Grundbesitz kaufte. Der "Bremer Sandstein", so genannt, weil über diesen Hafen verschifft, wurde nicht nur für Bauten im Nord- und Ostseeraum, sondern auch für die Türme des Kölner Doms und die Kathedrale in Boston verbaut. Der Grundbesitz umfasst 318 km², so dass der Fürst einst keine Steuern erhob! Er war daher sehr beliebt, zumal er auch keine Kriege führte. Fürst Adolf Georg (R 1860 - 93) nahm als Fürst des kleinsten deutschen Landes 1871 an der Kaiserproklamation in Versailles teil.

Schaumburg-Lippe war selbständiger Bundesstaat im neuen Deutschen Reich. Das 340 km² kleine Territorium zählte 1766 etwa 17.000, 1881 rund 33.000 und 1934 gut 50.000 Bürger. 106 Von 1895 bis1905 versuchte der Fürst Georg (R 1893 - 1911) in einem Rechtsstreit seine Erbansprüche auf das Nachbarfürstentum Lippe durchzusetzen, scheiterte jedoch trotz Parteinahme von Kaiser Wilhelm II. Wie alle deutschen Monarchen verzichtete Fürst Adolf II. Bernhard auf den Thron, und zwar am 15. November 1918 als einer der letzten Fürsten.

Die Familie Schaumburg-Lippe, im Jargon auch kurz "Schlippe" genannt, war der NSDAP sehr aufgeschlossen, wie uns Prof. Matthée sagte. Jeder Zweite wählte diese Partei. Ernst-Wilhelm war sehr beliebt in der Heeresfliegerschule. Aktuell umfasst die Fürstenfamilie sieben Erwachsene und zwei Kinder. Der Fürst hat heute über 80 Beschäftigte!

9.4 Lippe

Das Land Lippe, nach dem von Ost nach West zum Rhein fließenden Fluss benannt, wurde 1123 erstmalig urkundlich erwähnt. Die Urkunde nennt den Edelherrn Bernhard I. als "Bernardus de Lippe". Spätere Urkunden nennen ihn gemeinsam mit seinem Bruder Hermann I. als Regenten. Bernhard II., Sohn von Hermann I. und Gefolgsmann Herzog Heinrichs des Löwen, gelang es, die Hoheitsrechte des Hauses Lippe zu festigen. Mit Lemgo (1190) und Lippstadt (1185, anfangs Lippe genannt, nicht mehr Teil des Lipper Landes) gründete er die ersten lippischen Städte. 1196 überließ er die weltliche Herrschaft seinem Sohn Hermann II., wurde selbst Mönch und gelangte mit einem Kreuzzug in das Baltikum, wo er Abt des Klosters in Dünamünde und Bischof von Selonien (Selburg) wurde. Hermanns Nachfahr Bernhard III. baute seine Besitztümer mit den Städten Horn (vor 1248), Blomberg (vor 1255) und Detmold (1263), alle mit Lippstädter (Soester) Recht, weiter aus. Die Nachfolger erwarben weitere Gebiete wie Teile der Grafschaft Schwalenberg unter Simon I. (1275 - 1344).

Nach Simon I. Tod wurde die Herrschaft geteilt. Der Teil "diesseits des Waldes" wurde zunächst von Otto, später von seinem Sohn Simon III. (1365 - 1410) beherrscht. Der Teil "jenseits des Waldes" fiel an Simon I. anderen Sohn, Bernhard V. Nach dessen Tod kam es zu einer langen Fehde bis 1401. Simon III. regierte bis 1410; er brachte um 1400 die Städte Barntrup und Salzuflen sowie das Schloss Sternberg und ab 1405 die ganze Herrschaft Sternberg in seinen Machtbereich.

Unglücklicher verliefen die Fehden von Bernhard VII. (1430 - 1511, genannt Bellicosus), von seinem Vormund, dem Erzbischof von Köln, ab dem 1. Lebensjahr erzogen, und dessen Gegner in der Soester Fehde. Alle lippischen Städte wurden zerstört; er selbst wurde hessischer Vasall. Bernhards Nachfolger Simon V. (1511 - 36) nahm 1528 den Titel "Graf und Edler Herr zur Lippe" an. Simon V. blieb zeitlebens ein Verfechter des Katholizismus, wurde aber vom lutherischen hessischen Lehnsherrn, Landgraf Philipp I., bedrängt. Vor allem die Stadt Lemgo förderte die Reformation von Anfang an. 1538 schließlich wurde in Lippe die evangelische Kirchenordnung eingeführt.

Lippe wurde in den Schmalkaldischen Krieg (1546 - 47) hinein gezogen, der für die evangelische Seite verloren ging. Lippe wurde zum direkten Reichslehen. Die zweite Reformation, vom evangelischen zum reformierten, calvinistischen Bekenntnis, das sich in der Pfalz, in Sachsen und Hessen ausbreitete, ist das Werk Simon VI. 1605. Die "Methoden, mit denen der überall vorhandene Widerstand gebrochen wurde, waren gutes Zureden, Belehrung, Ermahnung, Entfernung aus dem Amt und Berufung reformierter Prediger."

Simon VI. war einer der eindrucksvollsten und mächtigsten Landesherrn von Lippe überhaupt. Als Renaissancefürst residierte er auf Schloss Brake. Vielseitig gebildet und interessiert, beherrschte er einen großen Teil des Wissens seiner Zeit. Die umfangreiche Bibliothek des Grafen ist der Grundstock der heutigen Lippischen Landesbibliothek. Kaiser Rudolf in Prag beauftragte ihn mit zahlreichen diplomatischen und anderen Missionen. Das Testament Simon VI. führte zu einem langen Rechtsstreit zwischen der regierenden Detmolder Linie und den jüngeren Linien Lippe-Brake und Lippe-Alverdissen. Die Linie Alverdissen begründete das spätere Fürstentum Schaumburg-Lippe. Die jüngeren Linien wurden zudem durch zahlreiche Wechsel (1627, 1636, 1650 und 1652) und Vormundschaften (1627 - 31 und 1636 - 50) an der Spitze der älteren Detmolder Linie in der Wahrnehmung ihrer Interessen bevorteilt.

Im Dreißigjährigen Krieg wurde Lippe stark in Mitleidenschaft gezogen. Zuerst zog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel durch Lippe, ebenso wie der ihn vertreibende kaiserliche General Tilly. 1634 war Lippe von schwedischen Truppen in Minden und kaiserlichen im Hochstift Paderborn eingekreist, was zu Überfällen und Drangsalierungen führte. Die Städte haben etwa zwei Drittel, das Land etwa die Hälfte ihrer Bevölkerung eingebüßt.

Das Ideal des anschließenden Absolutismus wurde von drei Hindernissen beeinträchtigt: die schlichte Kleinheit des Territoriums, die abgespaltenen Linien und die Macht der Stände. Gegen Ende seiner Herrschaft war Friedrich-Adolf gezwungen, die Stände wieder einzuberufen, weil er dem Geldmangel nicht mehr anders begegnen konnte. Die ungebrochene Macht der Stände stellte im 19. Jh. ein ernsthaftes Problem bei der Modernisierung des Landes dar. Sohn Simon-August (1747 - 82) war das Wohl seines Volkes oberstes Gesetz; er gründete die Lippische Brandversicherungsanstalt und die Sparkasse Detmold.

Lippe trat 1866 dem Norddeutschen Bund bei und gehörte anschließend dem Deutschen Reich an. 1895 starb das Fürstengeschlecht der Linie Lippe-Detmold aus. Der Erbfolgestreit dauerte zehn Jahre, bis die Nebenlinie Lippe-Biesterfeld gegen die regierenden Fürsten von Schaumburg-Lippe gewann. Nach dem verlorenen Weltkrieg dankte Fürst Leopold IV. am 12. Nov. 1918 ab. Das Fürstentum wurde selbständiger Freistaat im Deutschen Reich. 107

Über Jahrhunderte gelang es fähigen Herrschern an der Spitze des Landes immer wieder, das Erlöschen des kleinen Landes auf der politischen Landkarte Europas zu verhindern, insbes. gegen die preußischen Annexionsversuche. Aus der Reihe der Regenten, die sich seit 1528 Grafen und seit 1789 Fürsten nannten, ragen besonders Simon August und die Fürstin Pauline (Bild links) heraus. Die geborene Prinzessin von Anhalt steuerte ihr Ländchen durch die napoleonischen Wirren und die anschließende Neuordnung. Die Lipper haben ihr bis heute ein ehrendes Andenken bewahrt. 108

10 Dank

Nun, nachdem Sie über Landschaft, Städte, Klöster, Burgen, Schlösser und die gestaltenden Personen und ihre Werke alles gelesen haben, was ich zusammen tragen konnte, ist der Punkt erreicht, denen zu danken, die diese Reise ermöglicht haben.

Herr Prof. Dr. Dr. Matthée hat mit Bedacht die Region und die Ziele darin ausgesucht und uns allen nahe gebracht. Wo es sinnvoll war, hat er örtliche Rathaus-, Schloss- und Kirchenführer einbezogen. Ich denke, im Namen aller Mitfahrer dem Reiseleiter ein großes Lob aussprechen zu dürfen.

Gefahren hat uns in bewährter ruhiger Weise der Unternehmer Harry Sturm aus Dobersdorf bei Kiel. Nicht nur uns Exkursionsteilnehmer, auch einen in Deutschland in Not geratenen Portugiesen, hat er von Hamburg bis Bremen mit genommen. Nach dem Parken meines Autos in Hamburg-Stillhorn wartete ich an der Raststätte, wo ein frierender südländischer Mann mit gutem Gesicht mich ansprach und mir auf Spanisch und Deutsch von seinem Pech erzählte. Er hatte in Schwerin auf einer Baustelle gearbeitet und dafür einen ungedeckten Scheck bekommen. Völlig mittellos musste er sich nach Porto in Portugal durchschlagen, wozu er rund 150 Euro Busgeld brauchte. Mit einer Sammlung im Reisebus haben wir ihn wohl bis an die französisch-spanische Grenze voran gebracht. Den Mitreisenden danke ich hier für ihre menschliche Hilfe.

Die Stimmung in der Reisegruppe wird nicht wenig von der Unterbringung über Nacht geprägt. Die jungen Inhaber und ihre jungen Angestellten im Hotel "Große Klus" in Röcke westlich von Bückeburg haben uns sehr zuvorkommend empfangen, untergebracht und beköstigt. Das Besondere an diesem Haus sind nicht nur die "längeren Betten", wonach der Reiseleiter dieses Hotel gewählt haben will, sondern das selbst gebraute Bier, das "Klüsker". Sehr zu empfehlen! In Neuhaus am Solling war das "Hotel Schatte" nicht mehr ganz so neu, sondern aus den 60er und 70er Jahren und etwas aus der Mode. Dennoch hat sich die Wirtsfamilie mit ihren Leuten alle Mühe gegeben. Sogar die Großmutter musste noch ein Bett beziehen, um mir eine separate Kammer nutzbar zu machen.

Jetzt freuen sich alle auf die Himmelfahrtstour im kommenden Jahr. Prof. Matthée plant Oberschwaben, also den Raum zwischen Donau und Bodensee, für uns kulturell zu erschließen.

Autor: Manfred Maronde

zurück Übersicht

Bildquellenangaben

Landkarte der Weser: Internet: www.weser.nrw.de/weser.htm

Wappen: Internet: http://de.wikipedia.org/wiki

Grundriss eines Zisterzienser-Klosters: Broschüre: Kloster Loccum, von Horst Hirschler und Michael Wohlgemuth, DKV Kunstführer Nr. 160/2, Deutscher Kunstverlag München, 16. Auflage

Festung Bremen: Stadtplan der BTZ - Bremer Touristik-Zentrale

Alle Fotos stammen vom Autor.

Endnoten

1 Buch: Die Weser. Einfluss in Europa. Aufbruch in die Neuzeit (DWEiE). Band 2 zur Ausstellung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo im Jahr 2000, Verlag Mitzkat Holzminden, Seite 10, Einführung von Josef Kastler

2 DWEiE, Seite 12

3 Internet: www.knight-lippe.de/wschiffe/bedeut.htm Pressemitteilung Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

4 Buch: Neues Großes Volkslexikon, Fackelverlag G. Bowitz Stuttgart 1979, Band 10, Seite 425

5 Internet: www.dererbhof.de/erbhof/weserre.html

6 Broschüre: Schloss Hämelschenburg, von Prof. Gottfried Kiesow, DKV Kunstführer Nr. 202/5, 11. Auflage

7 Broschüre: Schloß Neuhaus - Der Schlossführer, von Georg P. Predeek, 1994 Heimatverein Schloß Neuhaus 1909 e.V., Bonifatius GmbH Paderborn

8 DWEiE, Seite 18, Ansicht von Victor Curt Habicht und Max Sonnen um 1930

9 Internet: http://www.fortunecity.com/victorian/statue/1287/laender/Nieders/Weser/element.htm von Andreas Hermes und Christoph Gerlts von der Steinmetzschule Königslutter, 1998

10 Internet: www.hameln.de

11 DWEiE, Seite 218 in Textform

12 DWEiE, Seite 221 als Randnotiz

13 DWEiE, Seite 224 ff.

14 Buch: Gesamtkunstwerk - die Stadt: zur Geschichte der Stadt vom Mittelalter bis in die Gegenwart (GdS), von Prof. Gottfried Kiesow, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, MONUMENTE, Bonn 1999, Seite 179

15 Buch: Schatzkammer Deutschland, Verlag Das Beste GmbH Stuttgart 1973/74, Seite 100 ff.

16 DWEiE, Seite 114 ff.

17 GdS, Seite 181 f.

18 DWEiE, Seite 219

19 Zeitschrift: MONUMENTE Heft 7/8-2006, Seite 20 f. mit Zitaten aus der Süddeutschen und der Osnabrücker Zeitung vom 22.06.2006

20 Broschüre: "Bückeburg erleben und genießen", heraus gegeben vom Bückeburger Stadtmarketing e.V.

21 GdS, Seite 176 f.

22 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Nenndorf

23 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Minden

24 Broschüre: Der Dom zu Minden, von Werner Rösner, F & W Mediencenter Kienberg

25 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Stadthagen

26 Faltblatt: Das Epitaph des Grafen Otto IV. von Schaumburg (1517 - 1576) von Christoph Krohm, M.A.

27 Faltblatt: Der Altar von St. Martini in Stadthagen von Christoph Krohm, M.A

28 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Apelern

29 Tafel vor dem Eingang der Kirche

30 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Hieronymus_Freiherr_von_M%C3%BCnchhausen mit einer ausführlichen Zusammenfassung der Lügenmotive

31 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rries_von_M%C3%BCnchhausen

32 DWEiE, Seite 122

33 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Hameln und www.hameln.de

34 GdS, Seite 337 f.

35 Mehr stand im Internet: www.erlebniswelt-renaissance.de (nicht mehr erreichbar), vom Scheitern siehe Pressenotiz von 23. Oktober 2013: www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/erlebniswelt131.html

36 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Lemgo

37 GdS, Seiten 179 - 181

38 GdS, Seite 325

39 Broschüre: St. Marien zu Lemgo, Große Baudenkmäler Heft 507, Deutscher Kunstverlag München 1996

40 CD-ROM: Brockhaus digital 2002

41 Broschüre: Maler- und Trachtenstadt Schwalenberg, Grobbel Druck und Verlag Schmallenberg-Fredeburg, 4. Auflage 1994

42 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Detmold

43 Broschüre: Stadtinformation Paderborn - Vielfalt, die für sich spricht, Verkehrsverein Paderborn e.V., August 2005

44 CD-ROM: Microsoft Encarta 2001

45 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Paderborn

46 Faltblatt: 1200 Jahre Bistum Paderborn 799 - 1999, Kurzinformation

47 Broschüre: Dom zu Paderborn, K. J. Schmitz, Bonifatius GmbH Druck-Buch-Verlag Paderborn, Juni 1982

48 Broschüre: Die Gaukirche St. Ulrich in Paderborn, von Peter Schupp, Probst i. R., Bonifatius GmbH Paderborn

49 Faltblatt: Ideal-Modell der Stadt Bad Karlshafen, Kur- und Tourisitik-Information Bad Karlshafen

50 GdS, Seite 148 f.

51 GdS, Seite 64

52 DWEiE, Seite 118 ff.

53 Broschüre: "Fachwerkjuwel Hann. Münden, von J. Craseman, Verlag Schöning & Co + Gebrüder Schmidt - J - Lübeck

54 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Hannoversch_M%C3%BCnden

55 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Gandersheim

56 CD-ROM: Brockhaus digital 2002

57 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Minden und http://de.wikipedia.org/wiki/Todtenhausen

58 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser-Wilhelm-Denkmal_an_der_Porta_Westfalica und http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser-Wilhelm-Denkmal

59 Internet: www.evangelische-zisterzienser-erben.de zeigt die Filiationsreihen der Mönchsklöster

60 Broschüre: Kloster Amelungsborn, von Kurt Röckener, Große Baudenkmäler Heft 338, Deutscher Kunstverlag München, 5. Auflage 1998

61 Faltblatt: Kloster Loccum - Eine Kurzinformation für unsere Besucher

62 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Loccum und www.kloster-loccum.de

63 Buch: Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum, Verlag Edition du Signe, Strasbourg, heraus gegeben von Peter Pfister, 2. Auflage 1998

64 Broschüre: Kloster Loccum, von Horst Hirschler und Michael Wohlgemuth, DKV Kunstführer Nr. 160/2, Deutscher Kunstverlag München, 16. Auflage

65 CD-ROM: Brockhaus digital

66 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Bursfelder_Kongregation und www.kloster-bursfelde.de

67 Faltblatt: Corvey, von Andreas Kurte, Pfarrdechant, Höxter

68 Broschüre: Corvey - Programm 2006 und Internet: www.schloss-corvey.de mit Veranstaltungshinweisen

69 Buch: Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum, Verlag Edition du Signe, Strasbourg, heraus gegeben von Peter Pfister, 2. Auflage 1998

70 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Amelungsborn und www.kloster-amelungsborn.de

71 Tafel im nördl. Seitenschiff, Text nach Herbert W. Göhmann

72 Faltblatt: Ev.-luth. Zisterzienserkloster Amelungsborn

73 Broschüre: Kloster Amelungsborn, von Kurt Röckener, Große Baudenkmäler Heft 338, Deutscher Kunstverlag München, 5. Auflage 1998

74 Broschüre: Kirche und Kloster St. Georg in Lippoldsberg, von Dieter Großmann, Evangelische Kirchengemeinde, 6. Auflage 1994

75 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schaumburg_%28Burg%29

76 Internet: www.musikburg-sternberg.de wie http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Sternberg

77 Internet: www.wewelsburg.de

78 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Wewelsburg

79 Internet: www.inselwilhelmstein.de

80 Faltblatt: "Festung Wilhelmstein - Geschichte erleben!", heraus gegeben von der Fürstlichen Schlossverwaltung Bückeburg

81 siehe meinen Reisebericht "Die Pentapoleis - Hamburg und Berlin" von 2003

82 Internet: www.schloss-petershagen.com von Klaus Hestermann, Homepage mit schönem Intro in Überblendtechnik

83 Internet: www.schloss-bueckeburg.de/innenhof.html

84 Internet: www.schloss-bueckeburg.de/goldener-saal.html

85 Buch: Schlösser, Burgen, Parks, von Ingrid Scheurmann, Hans-Christian Feldmann und Katja Hoffmann, MONUMENTE Publikationen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Bonn 2004, Seite 133. Die Stiftung hat für die Portale 1992/93 rund 300.000 DM zur Verfügung gestellt.

86 Internet: www.schloss-bueckeburg.de/schloss-baum.html

87 Broschüre: Schloss Brake, vorderer Teil von Heinz Sauer, Kunstführer Nr. 1823, Verlag Schnell & Steiner GmbH München und Zürich, erste Auflage 1990, mir ausführlichen Beschreibungen von Architektur-Details und der gesamten Burganlage

88 Internet: www.wrm.lemgo.de vom Zweckverband Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

89 Internet: www.schlosshotel-muenchhausen.com

90 Broschüre: Schloss Hämelschenburg, von Prof. Gottfried Kiesow, DKV Kunstführer Nr. 202/5, 11. Auflage, darin auch Vermutungen über die Baumeister an Hand deren weiterer Werke

91 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4melschenburg

92 Broschüre: Die St. Marienkirche in Hämelschenburg, von Thomas Mayer, DKV Kunstführer Nr. 605/4, 1. Auflage, darin auch die theologische Deutung der Einrichtungsgegenstände

93 Internet: www.schloss-haemelschenburg.de

94 Internet: http://www.weserbergland-tourismus.de/entdeckertipps/burgen-schloesser/porzellanmanufaktur-fuerstenberg

95 CD-ROM: Brockhaus digital

96 Internet: www.fuerstenberg-porzellan.com

97 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Bevern_(Landkreis_Holzminden)

98 Faltblatt: Rundweg um Schloss Bevern, heraus gegeben vom Freundeskreis Schloss Bevern e.V., 2. Auflage 1998, und Faltblatt: Weserrenaissanceschloss Bevern, Herausgeber Landkreis Holzminden, und Internet: www.schloss-bevern.de

99 Internet: www.schloss-detmold.de

100 Broschüre: "Fachwerkjuwel Hann. Münden, von J. Craseman, Verlag Schöning & Co + Gebrüder Schmidt - J - Lübeck

101 Internet: www.schloss-neuhaus.de/historie.htm

102 Broschüre: Schloß Neuhaus - Der Schloßführer, von Georg P. Predeek, 1994 Heimatverein Schloß Neuhaus 1909 e.V., Bonifatius GmbH Paderborn

103 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schlo%C3%9F_Neuhaus

104 DWEiE, Seite 248 ff. Beitrag von Anke Hufschmidt

105 Internet: www.schloss-bueckeburg.de/historisch-ueberblick.html

106 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schaumburg-Lippe

107 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Lippe_%28Land%29

108 Broschüre: Das Haus Lippe, von Hartmut Platte, Börde-Verlag Werl 2003, 2. Auflage

109 Internet: www.klus.de und www.kluesker.de

zurück Übersicht